先日、息子氏の発達外来に行ってきました。今回は、いわゆる「定期観察」のための通院でした。

年長(※小学校入学前の最後の年)になるまでは、ほぼ毎年「新版K式発達検査」を受けていました。この検査は、発達の遅れが一時的なものであるか、あるいは発達障害の可能性があるかを見極めるために活用されます。特に就学前の時期は、定型発達(※いわゆる発達の平均的な進み方)からの逸脱が一時的な個人差なのか、それとも何らかの特性なのかを判断するのが難しいため、定期的な観察が重要とされていました。

就学年齢に達した今年も、私はWISC-V(ウィスク・ファイブ)という知能検査についても、今後も定点観測的に毎年受けることになるのだろうと考えていました。しかし、今回の診察で担当医師からは「当面は不要」との見解をいただきました。

検査不要の理由

医師が検査を「当面不要」と判断した理由は2つあります。

- 就学年齢に達したため、大きな発達の変動は生じにくくなる傾向があること

特に「定型発達に近づく」あるいは「著しく乖離していく」といった劇的な変化は、過去の臨床例からも起こりにくいとされているそうです。 - これまでの検査結果から見られる傾向が変わっていないこと

「新版K式発達検査(正式名称:新版K式発達検査2020)」からの結果において、息子氏の得意・不得意の傾向が一貫しており、特段の変化が見られなかったとのことでした。

WISC-V結果の捉え方

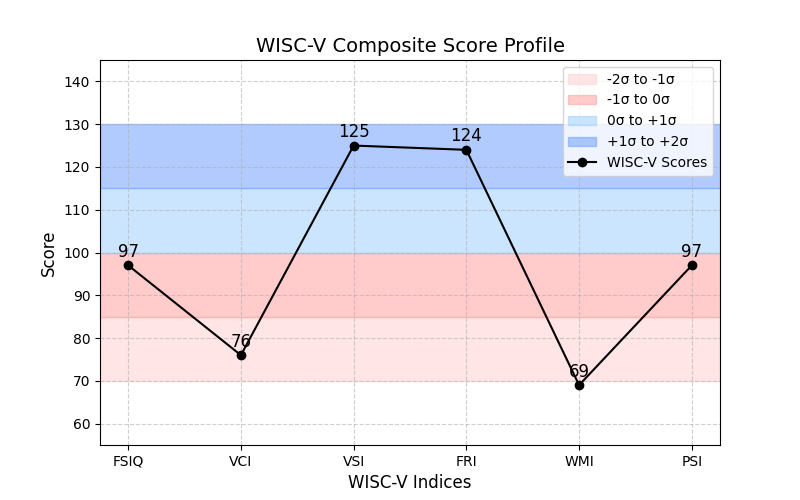

以前、息子氏のWISC-Vの結果を紹介したことがありますが(※知能検査の一種で、5つの指標から子どもの認知機能を測定します)、最近になって思うのは、「各能力の数値」よりも「そのばらつき」こそが息子氏の特性を理解するうえで重要なのでは、ということです。

実際にWISC-Vの結果では、以下のような特徴が見られました。

- 視覚的情報の処理能力(視空間、流動性推理)は非常に高い水準

- 言語的な理解や記憶(言語理解、ワーキングメモリ)は著しく低い水準

- 検査中の行動観察では、言語課題に対する強いストレス反応が見られた

このような結果は、単に「知能指数がいくつか」という評価よりも、どのような場面で力を発揮できるか、またどのような配慮が必要かを考える手がかりになります。

息子氏の認知の「凸凹」:特性をどう捉えるか

一般的な子どもであれば、WISC-Vの各指標の得点には上下の幅があっても1偏差(※約15点)程度に収まることが多いとされています。しかし、息子氏の場合は、その幅が非常に大きく、「天国と地獄」とも言えるほどの差が出ています。

実際、GoogleのNotebookLM(※情報を要約・分析できるAIノートツール)に息子氏の検査結果を読み込ませて対話してみると、やはりこの「認知の凸凹」に強くフォーカスした内容が提示されます。おそらく、専門家でなくてもこの得点のバラツキを見れば、誰もが「アンバランスさ」を感じるのではないかと思います。

会話能力の成長と、その「見られ方」の変化

そんな息子氏の会話に関しては、この1年で劇的な進歩が見られました。以前は、「何を言っているのか、全くわからない」と感じる場面も多々ありましたが、現在は、前後の文脈を推測しながらであれば、きちんと意味が汲み取れるレベルにまで成長しています。

また、第三者との会話においても、表現の正確性や文法上の誤りをいったん脇に置けば、会話としてのやり取りは成立するようになってきました。これには驚きとともに、深い感慨があります。

思い返せば、昨年は学級担任や支援の先生から、「どうやってコミュニケーションをとればよいかわからない」と相談されたこともありました。それを考えると、今の姿は大きな一歩です。

親としての「次の気づき」

しかしながら、発達が一段階進むと、親としての視点もまた変わっていきます。最近目につくのは、息子氏が自分の身の回りのことを管理するのが難しいという点です。これは、時間の見通しを立てる、持ち物を管理する、自分の行動を自己調整する——といった「実行機能(executive function)」の課題にも関係している可能性があります。

専門家にはなれなくても、「わが子の専門家」にはなれる

発達障害に関する支援を続けていく中で感じるのは、親がすべての専門知識を網羅する必要はないということです。近年の発達障害に関連する分野はあまりに広く、医学、心理学、教育学、社会福祉などが複雑に絡み合っており、一人の人間がすべてをカバーするのは現実的ではありません。

しかし、親こそが「わが子の専門家」になれる唯一の存在であるとも言えます。24時間365日、最も近くで見守り、支えることができるのは他でもない親だからです。

私は、そのための手段として、公認心理師(※国家資格)の勉強を続けています。これは「専門職」になるためではなく、息子氏への支援の質を上げるための学びだと考えています。今年も、その信念のもとに取り組んでいくつもりです。

コメント